华兹生(Burton Watson)是当代美国英译汉诗传统下的代表性人物,也是继韦利(Arthur Waley)之后,译介中国古诗到英语世界最多的翻译家之一,在美国译坛占有重要席位。他虽未明确提出系统性与学术性的翻译理论,但其翻译思想兼容并蓄、融会贯通、浑然一体,具有独特的学术价值与启示意义。近年来,国内翻译界也逐渐认识到了华兹生译介中国典籍的意义与价值,对其翻译地位的认识与译本质量的评价也显著提升,研究也愈发多样化。然而,当前研究主要聚焦于华兹生少数译本的翻译批评上,虽对其翻译思想(理念或理论)略有提及,但囿于片面化的、主观化的阐发,其中还不乏有误读曲解之处。故有必要从学术思想史的角度,对其文学翻译思想进行系统性、体系化的全面研究,并辅之以翻译案例,检验其“译言译行”的一致性。

华兹生翻译思想的核心是为读者而译。他所译的中国诗歌选集几乎均属于“东方经典著作译丛”,该丛书旨在为美国大学提供一部入门级的教材或阅读书目,并非只针对专家学者而译。他声称其翻译“旨在让其中(中国典籍)最著名、最有影响的篇目以浅显易懂的形式呈现出来”(Balcom, 2005:8)。对“浅显易懂”的译文之关照集中体现了华兹生对接受性与可读性等读者问题的重视。华兹生也曾作出这样的解释:“我所有翻译活动的目的在于,尽可能使用易于理解的方式让英语读者阅读亚洲文明的思想与文学著作,因此我对那些故意使读者与译文产生距离的翻译方法丝毫不感兴趣”(Watson, 2001:7)。在翻译中,他也践行这种主张:“在译文中从来不使用古老的英语(说法),我却总喜欢选择使用表达最清楚、听起来最舒耳的尽可能符合现代英语的翻译”(Watson, 2011b:16)。

华兹生译诗思想中的读者意识与其翻译目的有直接关系。二战后,美国政府出于国际战略与区域形势的考虑,对亚洲国家(尤其是中、日、韩三国)的兴趣陡增。为研究亚太政策,美国政府还开辟了专门的资金渠道,招募、培养亚洲研究学者。在此背景下,大型翻译项目“东方经典著作译丛”得以启动。该项目得到了美国教育基金会、福特基金会和哥大出版社等多家机构的资助,译著卷帙繁浩,入选的亚洲典籍多达几百部,涉及包括中、日、韩在内多国的作品。华兹生不仅是参与该项目的主要译者,而且还作为编委会主要成员参与了该项目实施策略的决策。在1970年的《寒山》再版前言中,该项目的主持人狄百瑞便开宗明义地对该项目的翻译目的作了说明:“我们(狄百瑞和华兹生)的意图(虽然)是提供基于学术研究的译本,但希望它是为大众读者,而不仅仅是为专业人士而译”(Watson, 1970:5)。

华兹生译诗思想表现出对当代美国诗歌艺术性的重视,主张译诗应当符合其所在时代语境诗学标准与审美传统。这具体表现为华兹生对当代美国诗歌诗学理念融会贯通,并有意使其译诗具备当代美国诗歌的特点。他提出,英译中国诗时应“先仔细地看看英文的诗歌,特别是美国诗的状况”(Watson, 2011a:6)。

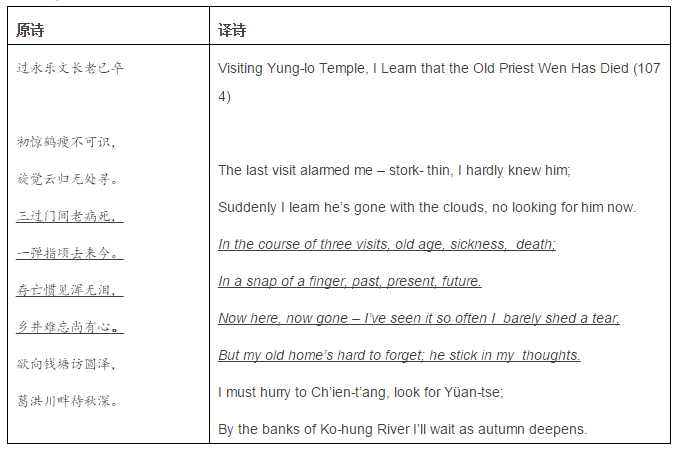

华兹生阅读了大量的当代美国诗歌,敏锐地感知当代诗歌、诗学和语言的变化。“就诗歌翻译而言,我发现,最好的做法是尽可能多地阅读优秀的美国当代诗歌(contemporary American poetry),因为当代美语是我希望在诗歌翻译中使用的语言风格”(Balcom, 2005:9)。为使其译诗符合美国当代诗歌的诗学标准和审美传统,华兹生与当代美国诗人,如凯格、科尔曼、斯奈德、金斯堡等①人保持了密切的联系,与庞德也有通信往来②。华兹生早年曾受教于两位美国当代诗人:科尔曼与金斯堡,他将此二人给予他诗歌翻译的建议归结为两点:“译诗需简洁,还得听上去有趣”(Watson, 2001:4)。因两位诗人在美国本土化诗歌运动曾扮演过重要角色,其诗作也具有“反学院”③的文学特点,二人对华兹生译诗的建议实质上应和了美国本土派诗歌的诗学标准和审美传统。如在翻译苏轼的《过永乐文长老已卒》时,华兹生刻意省略了部分原诗对仗的翻译,以突显译诗作为英语诗歌的诗性,见例1。

《过永乐文长老已卒》是苏轼所作的一首七律,颔联、颈联均为工整对仗。译诗中,华兹生仅将颔联翻译成了英语的平行结构,In the course of three visits与In a snap of a finger,old age与past,sickness与present,death与future形成了完整对应,以英语平行结构展现了原诗的对仗修辞,却未将颔联的对仗译出,其目的正是在于避免平行结构过多而造成译诗生硬牵强④。由于对仗翻译的取舍得当,译诗表现了自由诗的自由成章和朴实自然,丝毫不显得生硬牵强。

华兹生的译诗思想强调了译诗的可读性,他主张用当代美语翻译中国古诗,力求语言的通顺流畅、通俗易懂,因而他摈弃古雅用语、拒绝方言或地域性的表达以及避免影响流畅阅读的笺注方法。

华兹生主张译诗应采用地道通顺的英语进行表达,对王际真提出的“自然流畅”的译诗主张颇为推崇,他认为“仅仅把汉语的意义翻译出来是远远不够的,译文还应该读起来像是自然、地道的英语”(Watson, 1995:199)。基于此,华兹生的译诗思想强调了译诗用语当下化的问题。他认为翻译面向的是同时代读者,自然应使用同时代的语言来进行翻译,“翻译更新换代的速度很快,因此根本没必要在翻译时故意使用过时的语言”(Watson, 2001:6)。

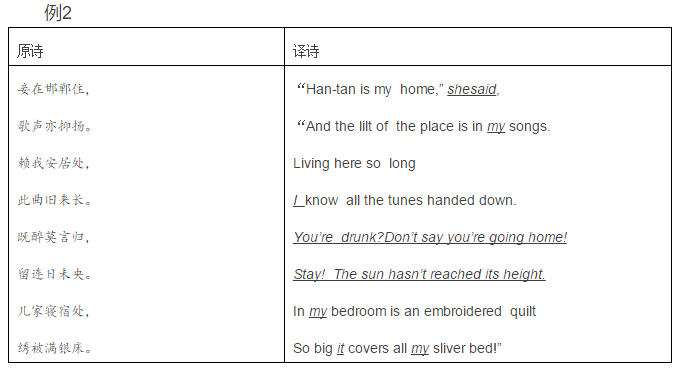

在经历了“意象派”新诗运动之后,美国诗歌翻译逐渐摒弃了维多利亚时代诗歌的古雅遗风,译诗语言的时代性已深入人心。华兹生也认为,自己的翻译工作是在延续庞德和韦利未尽的事业,其译诗不仅曾受教于此二人,更遵循了二者的译诗理念。“在我翻译中国诗歌过程中,庞德和韦利对我有很大的影响,尤其是韦利。我从没机会见过他,但我把自己的译作《汉魏六朝赋选》献给他作为对他的纪念”(Balcom, 2005:9)。华兹生同时也拒绝使用方言或地域性表达。“(原文)对话应当被翻译成听起来令人信服的英语口语,但绝不能让译文听起来像是任何一种英语方言或是地方性表达”(Watson, 2001:2),因此,华兹生的译诗甚少出现俚语与方言。这种口语体译诗有时以会话建构的方式来实现,因为他们认为,“对现实世界的中国式的直接忧患意识也必须用直接、会话式的方式再现出来”(Weinberger, 2003:xxv)。在此我们以华兹生所译的寒山诗《妾在邯郸住》为例做一个分析,见例2。

华兹生译诗在多处增补了人称代词you、I、she和物主代词my,有意营造了译诗“对话性”的表达方式。原诗全文八句话,皆为主人翁(歌姬)一人隐性自陈,仅在第三句出现了一个人称代词“我”,其他各句均未出现人称代词,均为隐性人称陈述。在译诗中,华兹生在“妾在邯郸住”前添加了第三人称she代表“隐性述者”——歌姬,以此与原诗作者(寒山)区别开来;在“歌声”前添加了my,补充了“此曲旧来长”的人称I,表现出对话开展的直陈表述;其后又补充出了“既醉莫言归”主语you,虽对话的对象You一言不发,但由于对话关系的缘故,其意图性跃然纸上。虽然译文中分别出现了you、I、she,但所指并不混乱,读者从问答结构中可以清楚识别陈述者(I)、发话对象(You)和陈述者(作者)的会话关系。

译诗整篇采用直接引语的方式,凸显了对话的真实性,使原诗含蓄、晦涩的陈述方式变得直接、明晰。原诗没有出现明确的人称表述,因此未出现明显的直接叙述,而是采用了一种模糊叙述人称的间接叙述策略,间接引语拉大了读者与叙述事件之间的时空感,因此难以寻觅会话的真实性与直接性。而译诗除第一句中的she said外,整首采用直接引语的方式表述,表现出会话发生的即时性,让读者有如临其境之感,表现出对话的真实性与直接性。

译诗第5、6句中加入了设问—应答的会话结构,使隐含的人物对话关系进一步明晰。原诗5、6句并未出现问答形式,而采用直接陈述的方式叙述,因此也就不存在明显的直接会话特点。译诗不仅添加会话方You,明确了诗文的人物对话关系,而且原诗通过You’re drunk?发问,用Don’t say you’re going home!与Stay!作答,再有The sun hasn’t reached its height阐明缘由,构成了一场完整的直接会话场景。

尽管刘若愚对华兹生译诗所采取的通俗语言(尤其是口语体)的做法颇为不满⑤,认为这样会极大地影响译诗的文学性,但正是使用通俗化、日常化、口语化的译诗用语才使中国古诗得以跨越语言的藩篱,为英语世界普通读者所接受;美国汉学家白牧之(E. Bruce Brooks)与白妙子(A. Taeko Brooks)教授也称“华兹生的译文具有众所周知、备受公认的优点——即翻译用语平易口语化,内容通顺连贯,以至于几乎不需要解释”(Brooks, 2009:165),其“英译的特点是文笔通俗化,不加注释,突出可读性,适合普通大众”(王建开, 2016:10)。

华兹生还从阅读的角度关照了翻译的阐释性问题,凸显了华兹生对诗歌翻译活动的开放性态度。华兹生认为文学复译具有时代阐释性,并从阅读的角度重新定义了文学名著,而非将其视作一套永恒不变的经。“众所周知,文学名著是指那些在任何时代都值得被任何年龄段的读者所阅读的作品。但由于文学传统与语言都一直处于不断变化的状态,学者或作家都必须不断地工作,以推出外国文学作品的新译本,抑或重新认定他们所处时代的文学巨匠,并给予其作品新的诠释”(Watson, 1955:245)。该定义以“阅读”为标准判断“文学名著”,摒弃了以往对文学品质静态性的价值判断,重塑了文学作品经典地位的动态性。

翻译不是译文与原文一成不变的一一对应,任何形式的翻译都会使原文的形式、意义和效果发生变形。故文学翻译应是“译者运用解释项书写下的一种阐释,是源语及源文化与译入语及其文化之间调适的结果。这是把原文变形为译文的方法”(Venuti,2010:74-75)。华兹生也认为,“我们应该提醒读者,当他们在阅读早期中国作品译本时,他们并非在阅读一篇毫无争议、再现原作意义的译文,而仅是多种潜在理解中的一种解读”(Watson, 1962:12)。华兹生对翻译阐释性的强调恰好呼应了韦努蒂的“翻译阐释论”的观点,强调了文本的开放性与复译的语境性。同时,华兹生的论说与实践也为文学跨文化(国)传播中的“他国化”⑥现象与比较文学译介学中的文学变异现象提供了翻译学的旁证与支持。

有鉴于此,华兹生通过译诗选目,对中国古典诗人及其名下诗文进行了语境化阐释。如他选译寒山、苏轼与陆游诗歌的意图较为清晰明确:通过传递原诗的各种意象,营造出诗人(诗文)山水禅意、静籁雅居、闲适生活的审美旨趣,其笔下的寒山、苏轼与陆游均被赋予了这种“生态性”选目意图。显然,寒山、苏轼与陆游的诗歌创作并不是“生态性”可以完全概括的,甚至这种“生态性”具有一定的文化误导性,并不符合诗人的主要创作意蕴。华兹生选译的寒山诗包括俗世诗、讽喻诗、厌世诗、归隐诗与佛禅诗,但寒山诗的主题未必有他划分的那么清楚,其人物形象与人生履历是否真实本身也成疑。华兹生的选目将寒山及其名下的诗文脸谱化与人格化,目的在于描述其从世俗人归诚为僧侣的过程。其选译苏轼诗也有类似的情况,重点选录了苏轼的禅诗与山水诗,甚少选录其他主题;但苏轼的文学创作维度十分壮阔,前期作品主要反映了政治忧患、针砭时弊与人生豪迈,后期作品转向了对人生与大自然的体悟思考。华兹生的译诗选目显然有意过滤掉了前期苏诗批判政治与社会现实等严肃主题,使苏轼表现出山水佛禅、悠然自得的审美意趣,遮蔽了苏轼忧国忧民、心系家国的政治情怀。陆游诗歌创作的主体是爱国诗,雄奇奔放、沉郁悲壮、气吞胡虏的艺术风格贯穿了其创作生涯,也是诗人的基本文学气质。他选译陆游诗也明显有悖于陆游整体诗歌创作风格与维度,其选目极力关照了诗人晚年所做的闲适诗与田园诗,爱国诗仅仅选录了不足十首,其目的在于塑造一个怡然自得、田园为乐、寓情山水的“陆放翁”。

经过华兹生的折射性翻译诗学阐释,译本中的诗人形象与艺术风格均发生了变异现象,寒山、苏轼与陆游的创作维度、诗艺风格都被脸谱化与简单化,呈现出与源文化不同的文学面貌,成为了译者在接受文化语境下的新阐释。

华兹生的译诗思想具有较强的文献意识,关照了译诗充分性。其译诗思想中对翻译充分性问题的考虑同样也是由其翻译目的所决定的。他所译的中国诗歌选集基本隶属“东方经典著作译丛”,其作为教材的使用目的,与作为学术参考资料的使用目的决定了其译诗必须展现汉语诗歌的形式特点、创作技法与审美旨趣,具有翻译充分性。基于此,华兹生特别关照了译诗的内容忠实、原诗形式等问题。

首先,华兹生强调译诗必须在内容上忠实于原诗,尤其强调了翻译中国古诗意象的准确性。他认为,“自《诗经》开始,自然意象就一直在中国文学中扮演重要作用”(Watson, 1971:122),“诗歌中意象的精确与清晰是中国诗歌最让人印象深刻之所在”(Watson, 2001:5)。他尤其强调译诗应对中国诗歌中的意象进行准确传递。“在翻译的过程中,诗歌意象的有效传达应当是被优先考虑的。当处理亚洲诗歌时,译者必然会碰上许多无法直接在英语中对等的意象,如衣着、食物或植物意象。译者可能遍寻合适的英文表达,抑或对其加注解释。但是,简单忽视原诗中的意象而用与之略微相似的西方食物或植物名称加以替代是绝对不可取的”(Watson, 2001:4-5)。他也明确反对舍去语义而直接使用音译的方法,或使用专业词汇,如拉丁文。“仅仅根据汉语词汇的现代读音用罗马字母进行翻译,难以让译诗留下深刻印象,也无法将原诗的意象清晰地传递给读者……同时,仅仅出现在书本中的拉丁词汇对于读者的理解是毫无助益的”(Watson, 2001:5)。他主张通过实地考察或深入了解意象在原文中的意义,在正确理解意象的基础上,用意义最贴近原诗意象的英语日常词汇,尽量准确表达其内涵。

在翻译杜甫的《初月》时,华兹生译诗也表现出对原诗内容与语义的高度忠实,见例3。

王红公的译诗在内容与语义上与原诗差异较大,首联“弦岂上”(月弦初现)→new moon appears(新月出现),影斜轮未安(月影疏斜,月轮不正)→Tipped askew in the heavens(天空中的月亮歪了),原诗中的隐喻与比喻全部被省去,语义也有所损失,显得十分直白。颈联“不改色”本指银河没有改变颜色,隐喻杜甫的气节不变,王红公将其译作shines unchanging(照耀不变)与原诗语义差距甚远。尾联“白露”被译为White frost(白霜),意象出现了明显误译,也导致了译者对最后语句的翻译出现了差错,暗满菊花团(白色的露水悄悄地盈满了菊花团)

(菊花团簇,在夜晚结冻),与原诗意境相去甚远。

(菊花团簇,在夜晚结冻),与原诗意境相去甚远。

华兹生的译诗十分忠实于原诗的语义与内容。首联Frail rays of the crescent newly risen,slanting beams only a fraction of the full circle将原诗对新月出现,月影浮动的情景完全展现出来了,crescent(弦月)比moon(月亮)也更贴近原诗意象;a fraction of the full circle(全圆的小部分)展现了“轮未安”所指的新月初现的月轮光影。“不改色”被译成their hue unchanged(光影色调不变),“白露”被译成white dew(白色的露水)都十分忠实于原文语义与内容,最后一句moisture imperceptibly drenching the chrysanthemums.(露水不知不觉地浸润了菊花团)把将原诗那种菊花团凝露的缓慢过程描写得极为生动。

第二,华兹生的译诗思想关照了中国古诗的韵律、诗节、语序的翻译问题,主张译诗要适度保留原诗形式特征,但也绝不拘泥于亦步亦趋的模仿。

在翻译中国古诗时,华兹生主张依照逐行翻译的方法,译诗诗节划分也遵照原诗,在语序上尽可能地与汉语诗行顺序保持一致,其目的在于彰显原诗的语言、诗行与诗节特点,以适度展现原诗的异质性面貌。他认为“中国的诗歌,即使是中国古诗,在它们被介绍到英语世界时,对于他们(读者)都是新鲜的、是清新的”(Watson, 2011a:6),因此译诗完全没有必要通过改变以获取新鲜感。此外,“由于中国诗歌的词序与英语诗歌十分近似,诗行在表达上相当具体,译者在翻译时通常会受其引导,甚至受制于原诗”(Watson, 2001:6),因此改变原诗行文顺序的做法还有可能会使译文生硬拗口、诘屈聱牙,他提倡适当模仿汉语原诗形式。

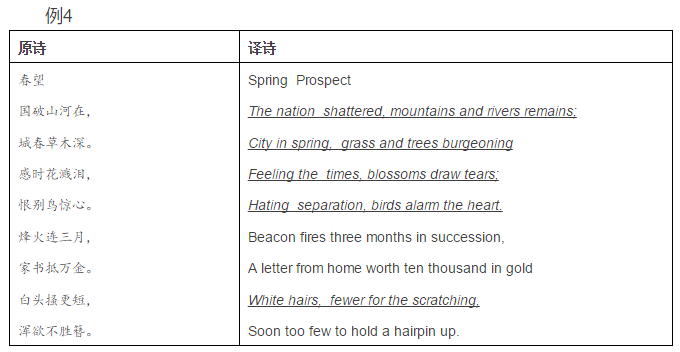

在对韵律形式的翻译上,华兹生主张舍弃尾韵而采用无韵诗的做法;但对某些可以翻译的韵律形式,可以适当保留。正如他所言,“当今的美国诗歌中几乎没有了押韵的形式,事实上,苛求生硬的押韵被认为是诗歌表现的厚腻、不自然、多余,甚至敌意”(Watson, 2011a:6)。在翻译杜甫的《春望》诗时,华兹生强调了在自由体中译出原诗的平仄节奏,译诗采用自由体,在某些诗行第二个单词后加逗号做顿,仿拟原诗节奏,见例4。

杜甫的《春望》的体裁是五言律诗。华兹生译诗并无明显的韵脚,也难看出其他押韵手段的痕迹;但译诗的第1、2、3、4、7句中,第二个单词(the 不算)之后加逗号做顿,仿拟原诗节奏⑦。但英文诗歌节奏由轻重或重轻音步所掌控,其音步的基本形式为抑扬格或扬抑格,除语法要求或其他特殊目的外,一般不会轻易在诗行中使用“加逗做顿”进行节奏划分,而且此诗中这种做法出现的频次极高,八句诗中有五句采用原诗节奏,使得原诗的节奏在译诗中更加凸显。

综上所述,华兹生的文学翻译思想具有强烈的读者意识,体察了译诗艺术性、可读性与阐释性等翻译接受性问题,同时不失对译诗文献功能的关照,强调了译诗语义忠实性与形式异质性等翻译充分性问题。在实践中,他也践行了所奉行的翻译理念,使中美诗学展开了差异性与同质性并存的跨文化诗学对话,既保证了译诗作为美国翻译文学的诗性,也使得中国古诗作为文化“他者”在美国本土传统中得到充分尊重与理解,有效弥合了译诗文学性与文献性的裂痕。

华兹生的诗歌翻译思想对其译诗实践及接受效果也产生了深远影响。正如美国汉学家柯夏智所言,“隐匿于华兹生质朴的译诗诗行之下的不仅是其作为学者的多年学术积淀,也是对当代美国习语的内化恪守”(Klein, 2014:57),“其过人之处就在于译诗弥合了诗歌与学术的分裂”(同上:58)。同时华兹生的译诗也被多次收录进《诺顿世界文学选集》、《贝德福德世界文学选集》,多数译作也进入了美国大学课堂,充当教材使用,“堪称当代中国古诗英译之典范”(冯正斌等, 2015:104),其“译作为在英语世界建构中国古诗的传统,实现英译汉诗经典化等具有极为重要的意义”(朱徽, 2009:203)。总之,华兹生的文学翻译思想具有独特的学术价值与典范意义,为中国文化外译战略的制定提供了重要启示。